高齢者や認知症のかたなど、

特に家族が 在宅 で介護することについて、介護サービスの利用を中心に思っていることを書きます。

・自分が親の介護で経験したこと、

介護保険利用の住宅改修

介護保険利用の福祉用具購入やレンタル

生活保護申請

生活保護利用による老人ホーム選び、生活保護葬

また、このブログでは

・自分のスキル、取得した資格などについて

介護福祉士

手話技能検定

福祉住環境コーディネーター

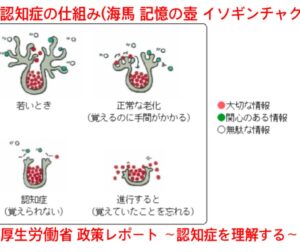

認知症に関する資格

老人ホーム,グループホームなどで多くの高齢者と接してて感じたこと

介護や福祉と少し離れますが

・シニアになってからでも楽しめる

趣味、サービス、おすすめグッズ

なども載せていこうと思っています。

さて、

自分が思うことです。

要介護のかたがどんどん増えていて、

多くの老人ホームは入所待ち。

老々介護や介助する家族の負担、

家族(プロでないかた)に介護されるかたの身体的な負担

介護講習など経験されるとわかりやすいですが、

介護技術、知識があるかないかでは、

介護する側される側とも、体の負担は相当な差が出ます。

「懸命に介護してくれてるんで、痛いけど言わずに我慢しよう。」

という、介護されるほうのかたもみえるかと。

特養などの施設ではほぼ寝たきりのかたは2時間ごとくらいに体位変換していると思います。

家族が自宅で、となると大変です。

長時間同じ体位でいると、褥瘡(じょくそう)というものがすぐできてしまいます。

すぐに適切なケアをしないとどんどん大きくなり、とても痛くなります。

また、在宅サービスなど家族以外が介護することや、

施設に入所していただくことなどへの抵抗や周囲の目などがとても気になる。

で、自分で何とかしようと苦労して使うことのできるサービスを利用しない。

これはとても介護される側(親)、介護する側(家族)にとってもとても深刻な問題と感じています。

自分は大半がサラリーマン生活ですが、

20年以上前はパートで特別養護老人ホームに半年勤めていました。

50代後半には高齢者福祉施設(軽費老人ホーム)に5年勤めています。

60歳の定年退職後はグループホームに就職しています。

20年以上前ですが、特養時代に感じたことは、

このかたを家族が介助するのは到底無理。

ずいぶん軽度なかたでも家族が介護するのは相当大変に感じました。

自分の親は四捨五入すると100歳になる高齢だったので

認知症等はまあ致し方ないと思っていますが、毎日介護が必要なところまでではなかったです。

そんな自分でも、日々時間がかかることも多く、一時的な介助介護など

仕事をしながらの日常生活はなかなか大変でした。

いろいろな国や地方のサービス、民間の宅配などを駆使して

どうにか毎日を暮らしていました。

病気、徘徊、歩けないなど、日々介護が必要な親を持つかたは大変だと思います。

特に老々介護となると、お互いが相当大変です。

「苦労」の字の 労々介護 と言っていいかも。

体力、お金(費用)、精神、、等、いろいろな条件を考慮して

受けられるサービスをいろいろ調べ、検討することをお勧めします。

ベストはなくともよりベターな選択をしていただきたいです。

老人ホーム入所もそうですが

ヘルパー利用などの介護サービス、

福祉用具の購入やレンタル、

手すり取り付けなどの住宅改修工事などが、

介護保険利用によって、例えば住宅改修だと費用の1割のみの負担とか、福祉用具の購入やレンタルは1割負担とか、

(介護度など条件によって違ってきますが)

ずいぶん自己負担が少なく済むケースがあります。

これらは、介助する家族も含め、有意義な生活を送ることのできる

大きなアイテムとも思っています。

介護保険の住宅改修、福祉用具の購入・レンタルなどのサービス。

自分は、

親の介護では、介護保険利用による

手すり取り付けの住宅改修、

福祉用具の購入やレンタル、

また、自分は福祉住環境コーディネーター2級を取得しているので、

自分で役所へ申請できるので自分で行いました。

これについて投稿したものがあるので参照下さい

介護保険の住宅改修について ⇜リンク

生活保護申請(条件による)

親が老人ホームに入所する際は生活保護申請をしました。

親が自営で国民年金だったのもありますが、

介護保険料を差し引き後に入ってくる年金の手取りが1か月あたり2万円台の時もありました。

周りからは、何か役所の間違いじゃない?

とよく言われていました。

老人ホームなどに入所しても全く支払いはできないし。。

親は、生活保護利用で入ることのできる老人ホームに入所し、

亡くなった時、生活保護葬、というものも経験しました。

このあたりもまた記事作成したいと思います。

今回は長文で長々と綴りましたが、言いたいことは、

親の介護は子や配偶者である自分が、

という意識はあるかと思いますが、

受けられる制度、サービスはいっぱいあります。

介護する側が、一時的、少しでも楽ができる、手間のかからないサービスを受ける。

また、

介護やその負担による自分の日々の生活での苦労を軽減できるサービス。

例えば

家事代行

宅配の、弁当、クリーニング、

ネットスーパー利用など、

ご本人(親)も、自分(子や配偶者)も、

一番カラダ、精神的にも負担のかからない、少ない方法を探ってほしいと思います。

家事代行について、テレビ マツコの知らない世界で特集していましたので

下記もご参照ください。

👇👇👇👇

マツコの知らない世界で特集した 家事代行 ⇜リンク

施設の利用、入所も検討、調査しておくことも。

と、ここまで在宅での介護をするとして載せてきましたが、

どうしようもなくなったら、施設の入所も検討するのがよいと思います。

「どうしようもなくなったら」、というより、もっとその前に検討し、施設を調べておくのが賢明かと思います。

いざとなったときにはもう定員、希望の施設に入れないケースはとても多いです。

そんな時、他にも入る施設がない、となるとまさに、どうしようもない状況。

家族が在宅で介護できるレベルを超えていて、介護する側の疲弊やストレスは計り知れないものがあります。

施設選び、チェックは早すぎると思うくらいに始めたほうが良いと感じています。

そのあたりを、ケアマネージャーさん、地域包括支援センター(名古屋では、いきいき支援センターと呼んでいます)など、相談してみてください。

自分は父の施設探しはまず自分で調べました。

ただ、直接施設に連絡すると、つれない返事が大半でした。

「ケアマネさんに聞いてください。」

「ケアマネさんからでないとお教えできません。」

「今は空きがないです。(実際は空いている)」

など、

これが普通かもしれません。

そして、介護施設選びに民間の会社にお願いしたところ、

空いていないと言っていた施設が空きがある

各施設、かかる費用もほぼわかる

各施設の評判がわかる(ここはちょっと、、、ここはおすすめです、など)

など、その会社にお願いしたとたん、すべてがはっきりしなかった情報が希望以上に入手でき、良い施設に入所させることができました。

なので、今回は在宅での介護について書いていますが、その向こうには、いつか、施設入所、というものも頭に入れて介護されていくことをお勧めします。

自分の勤めていた施設の入居者様は、いちおうに満足した表情に見え、来訪する家族の表情も明るく感じています。

施設入所の前に、ヘルパー、デイサービス、短期入所、なども体験。

在宅介護から急に施設入所、と、考えにくい介護者もみえると思います。

・今の在宅介護がどのくらい楽になるか

・施設に入所する前にいろいろ試してみたい。

在宅から施設入所までのいろいろなお試しとして、

ヘルパー

デイサービス

短期(一時)入所施設

などのサービスも調べたり体験するのもよいかと思います。

費用がどのくらいかかるか

サービス利用によって介護側の時間的、精神的な負担がどのくらい軽減するか

これによって、早期に結論に至るケースも出るのではないかと。

以上です

以上、自分が個人的に感じた、思ったことを綴ってみました。

自分は介護施設に勤めていても経験も浅く、サービスなどについてもあくまで素人なので、

介護した側の経験も含めて、参考までに、こういう考えもあるよ、

程度でもよいので読んでいただけると嬉しいです。

今後もいろいろ投稿していきます。

利用者目線で最適な施設を提案する静岡老人ホーム紹介タウンYAYA

「静岡老人ホーム紹介タウンYAYA」は静岡県内で25年以上の老人ホーム運営実績があるアクタガワグループが運営しております。アクタガワグループの介護専門相談員が豊富な経験をもとに無料で老人ホーム探しからご入居まで、親身にサポートいたします。TVCM放送中です。

コメント