認知症について店大した経験知識はないですが、皆さんが認知症の方と接する時にこれを頭の隅にでも置いて接していただくと、少しは気分的に楽になる方もみえるのではないかと思います。

自分は専門家ではないですが、

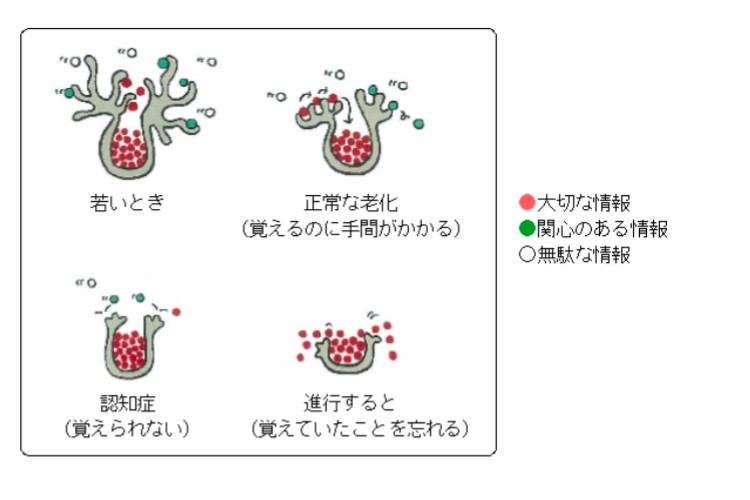

もし下の図をご覧になったことがないかたはぜひ参考にしてください。

認知症の症状の変化を図で説明したものです。

認知症が進行するイメージ

下の図を見ると4つの変わった図があります。

参照画像 厚生労働省 政策レポート ~認知症を理解する~ より

これは記憶の壺で、イソギンチャクのような触手で記憶をつかみ取って壺に納めている、

とイメージしてみてください。

もうちょっとちゃんと説明すると、、

人間には、目や耳が捕らえたたくさんの情報の中から、関心のあるものを一時的に捕らえておく器官(海馬、仮にイソギンチャクと呼ぶ)と、重要な情報を頭の中に長期に保存する「記憶の壺」が脳の中にあると考えてください。いったん「記憶の壺」に入れば、普段は思い出さなくても、必要なときに必要な情報を取りだすことができます。

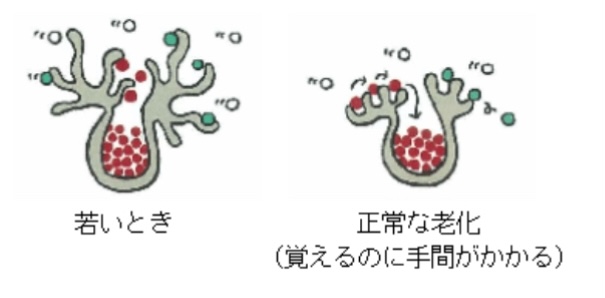

・若い時

↓

・正常な老化

↓

・認知症

↓

・さらに進行すると

の4つです

若い時

イソギンチャクがたくさんのいろんな情報を大きな元気な触手でつかんで記憶の壺の中に入れることができます。

なので自分に与えられた情報が記憶としてたくさんこの中に収まります。

正常な老化

取り込みする能力がちょっと弱まってうまく取り込めない情報も出てきてしまいます。

ここまでは普通、正常の老化ですね。

そして、

認知症になると

活発に動いていった触手がとても鈍くなり、与えられた情報をうまく記憶の壺の中に取り込めないものが出てきます。

取り込もうと触手でつかんだけど、結局壺の中に納めることまではできなかったものがある。

さらに進行すると

記憶の壺も壊れかけて、中に入っている記憶も零れ落ちて全く記憶に残っていない情報も多々出てきます。

よく、

「昔のことは覚えているのに最近のことは覚えていない」

って聞きませんか。

この4つの図のイメージのように、底の方に元々入っている記憶はなかなかこの壺からは飛び出さないので、昔のことはよく覚えている、というイメージです。

ただ、新しく触手で取りこぼしたり完全に取り損ねた情報は記憶の壺には入らなかったり、あとで思い出せなくなったり、そもそもまったく記憶にないようなことも出てきます。

「夕ごはん何食べた?」

「えっと、、忘れちゃったあ。」

「え? さっきカレーライス食べたじゃない!」

「あ、そうそう、カレーライスだ!」

というのが正常な老化、物忘れです。

ただ認知症が進行してくると、

「夕ごはん何食べた?」

「忘れちゃった。」

「え? さっきカレーライス食べたじゃない!」

「あ、そうなの?私カレー食べたんだ。」

とか、

「いや、何も食べてないよ。」

みたいなことになります。

いざ忘れてしまっても思い出すことが多いのが、老化

全く思い出せない、となると認知症、

ということになりそうです。

すべてがそう、というわけではないですが。

長くなるので続きはまた次回の投稿で。

自分がふと、このイライラが消える、軽減したケースが過去に2回ほどありました。

要は考え方、なんですが、、

このあたりを次回の認知症のカテゴリでの投稿でお伝えしたいと思います。

参考資料

厚生労働省 政策レポート ~認知症を理解する

↑

リンク

コメント